Weltfrauentag 2024: "Wir sind doch alle längst gleichberechtigt?"

Am 8. März ist Weltfrauentag. Wie es um die Gleichberechtigung in Deutschland im Jahr 2024 bestellt ist und wo noch viel systemische Arbeit geleistet werden muss, erfahrt ihr hier.

Der WeltFRAUENtag

Seit über 100 Jahren wird in verschiedensten Ländern der "internationale Frauentag“, gefeiert, an dem weltweit auf Gleichstellung, Diversität und Frauenrechte aufmerksam gemacht wird. Der Tag feiert Errungenschaften, schafft Sichtbarkeit und macht auf noch bestehende Probleme und Geschlechterungerechtigkeit aufmerksam.

Nicht nur cis*Frauen sind von Sexismus betroffen. Auch trans*Personen und Menschen, die sich außerhalb von binären Geschlechterkategorien bewegen oder diese ganz ablehnen, werden täglich Opfer patriarchaler Strukturen. Darum wird der Weltfrauentag auch oft - weil inklusiver - "Feministischer Kampftag" genannt. Wie es um die Gleichberechtigung in Deutschland im Jahr 2024 bestellt ist und wo noch viel systemische Arbeit geleistet werden muss, erfahrt ihr hier.

1. Frauen leisten mehr unbezahlte Sorgearbeit

Was ist das?

Care-Arbeit oder "Sorgearbeit" beschreibt unbezahlte und bezahlte (re-)produktive Tätigkeiten der Sorge und Fürsorge und umfasst damit alltägliche Lebensbereiche wie Kinderbetreuung, Altenpflege und Hausarbeit.

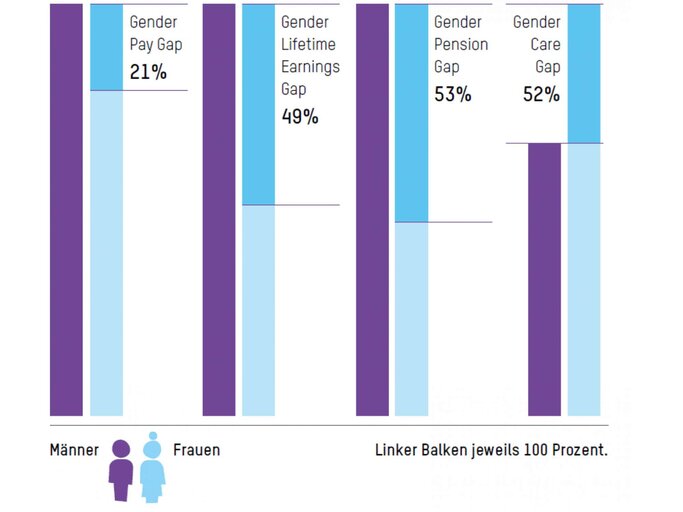

Der Gender Care Gap zeigt, wie unterschiedlich viel Zeit Frauen und Männer für unbezahlte Sorgearbeit aufwenden. Auch 2024 ist dieser Wert, wie viele andere Indikatoren für soziale Ungleichheit zwischen Frauen und Männern, erschreckend hoch.

-

Laut Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend beträgt der Gender Care Gap derzeit 43,8 Prozent.

-

Das bedeutet: Frauen wenden im Durchschnitt täglich 43,8 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Pro Woche sind das bei vielen Frauen insgesamt rund 30 Stunden (bei Männern knapp 21 Stunden).

-

Dies stellt nicht nur eine grundsätzliche Ungleichverteilung der Arbeit dar, sondern führt auch unmittelbar zu weiteren Benachteiligungen, z.B. bei der Alterssicherung.

2. Der Gender Pay Gap besteht weiterhin

Was ist das? Der Gender Pay Gap beschreibt den Unterschied im durchschnittlichen Bruttoeinkommen zwischen den Geschlechtern.

Laut Statistischem Bundesamt verdienen Frauen auch 2024 durchschnittlich etwa 18% weniger pro Stunde als Männer. Klingt viel? Ist es auch. Mit den 18% liegt Deutschland über dem EU-Durchschnitt (13%). Geht man von dieser Zahl aus, arbeiten Frauen in Deutschland die ersten 60 Tage im Jahr unentgeltlich. Ursachen für den Gender Pay Gap sind - wer oben aufgepasst hat, ahnt es - eine ungleiche Verteilung der Sorgearbeit und die Tatsache, dass Berufe, die historisch eher von Frauen ausgeübt wurden (z. B. Pflegetätigkeiten) schlechter bezahlt werden als typische "Männerberufe". Frauen nehmen zudem seltener am Erwerbsleben teil als Männer und arbeiten darüber hinaus häufiger in Teilzeit (Stichwort unbezahlte Care-Arbeit).

Noch schlechtere Nachrichten: Der Gender Pay Gap wächst mit dem Alter. Während er bei den 20- bis 30-Jährigen bei rund 7 Prozent liegt, steigt er bis zum Alter von 40 Jahren auf 22 Prozent an. Es ist kein Zufall, dass diese wachsende Ungleichheit mit dem durchschnittlichen Alter der Frauen, in dem sie mit der Familienplanung beginnen, zunimmt.

3. Frauen sind überdurchschnittlich von Altersarmut betroffen

Care-Arbeit ist Arbeit. Und die leisten Frauen im Durchschnitt mehr als Männer. So arbeiten Frauen im weltweiten Durchschnitt etwa 7,28 Stunden pro Tag und werden für etwa 41% dieser Zeit bezahlt, während Männer im weltweiten Durchschnitt 6,44 Stunden pro Tag arbeiten und für etwa 80% dieser Zeit bezahlt werden (2018). Für Frauen ergeben sich daraus drastische ökonomische Nachteile in Bezug auf Entlohnung, Karrierechancen, wirtschaftliche Eigenständigkeit und letztlich auch auf ihre Alterssicherung. Konkret: Die Mehrarbeit, die viele Frauen durch unbezahlte Sorgearbeit leisten, führt dazu, dass sie im Durchschnitt weniger Rente bekommen und überdurchschnittlich von Altersarmut betroffen sind.

Lösungsansätze für dieses Problem der sozialen Ungerechtigkeit liegen zwar vor (z.B. bezahlte Care-Konzepte), scheitern aber derzeit immer wieder an der politischen Umsetzung. Das muss sich ändern!

4. Reproduktive (Un)gerechtigkeiten

Was ist das? Reproduktive Gerechtigkeit als Konzept ist eine Zusammenführung von reproduktiven Rechten und sozialer Gerechtigkeit. Der Begriff wurde seit den 1990er-Jahren vor allem durch Loretta Ross und anderen Schwarze Feminist*innen und Menschenrechtler*innen geprägt.

Die Liste bleibt lang...

Die Liste der Dinge, die im Bereich der reproduktiven Gerechtigkeit noch getan werden müssen, ist unglaublich lang. Reproduktive Gerechtigkeit umfasst nicht nur Dinge wie Schwangerschaftsabbrüche oder künstliche Befruchtung, sondern auch den Umgang mit Verhütung und Familien- bzw. Rollenbildern im Allgemeinen. Und hier gibt es auch in Deutschland noch viele Baustellen.

Queere Eltern kämpfen weiterhin um Gleichberechtigung in Deutschland

Die gute Nachricht zuerst: Das Bundesjustizministerium hat im Januar Eckpunkte für eine Reform des Abstammungsrechts vorgelegt. Das Abstammungsrecht regelt, welche Personen im rechtlichen Sinne Eltern eines Kindes sind. Die geplante Reform sollen zunächst eine Verbesserung für einige queere Paare darstellen, die planen, Eltern zu werden. So sollen z.B. cis*-lesbische Paare bald besser berücksichtigt werden, indem bei der Geburt eines Kindes beide Personen als "Mutter" in die Geburtsurkunde eingetragen werden können. Derzeit wird nur die gebärende Person als Mutter eingetragen, was für das zweite Elternteil Schwierigkeiten mit sich bringt.

Aber: Das Eckpunktepapier enttäuscht mit vagen Versprechungen für trans*, inter* und nicht-binäre Eltern. Bis heute ist unklar, ob ihr Geschlecht im Personenstandsregister korrekt erfasst wird. Die Erwartungen an eine klare Positionierung gegen Diskriminierung wurden nicht erfüllt. Die aktuelle Regelung diskriminiert insbesondere trans*, inter* und nicht-binäre Menschen als Eltern, da sie in ihrem richtigen Geschlecht rechtlich nicht anerkannt werden. Konkret bedeutet dies, dass z.B. eine trans* Frau in der Geburtsurkunde nicht als Mutter, sondern als Vater (und mit abgelegten Namen) eingetragen wird. Die Verknüpfung der Elternrolle mit dem Geschlechtseintrag stellt für trans*Personen eine große psychische Belastung dar.

2024 sehen sich queere Menschen in Deutschland noch immer krassen Benachteiligungen und verschiedensten Formen von Gewalt und Diskriminierung ausgesetzt. Geplanten Gesetzesänderungen wie das Selbstbestimmungsgesetz lassen auf keine großen Verbesserungen hoffen und werden in diesem Zuge immer wieder von Vertreter*innen der queeren Community kritisiert.

Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen wird immer schwieriger

Das Nachbarland Frankreich macht es vor: Im März wurde dort die Verfassung geändert und das Recht auf Abtreibung festgeschrieben. So hat keine zukünftige Regierung mehr das Recht, Abtreibungen einfach wieder zu verbieten. Frankreich ist damit das erste Land der Welt, das einen solchen Paragrafen in der Verfassung verankert hat. Bei uns in Deutschland ist das anders: 2022 hat der §219a des Strafgesetzbuches (das war der Paragraf, der es gynäkologischen Praxen verboten hat, "Werbung" für Schwangerschaftsabbrüche zu machen) für viel Trubel gesorgt. Auch wenn dieser Paragraf mittlerweile (unrühmliche) Geschichte ist, existiert der §218, der den Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellt, nach wie vor. Dennoch ist ein Schwangerschaftsabbruch nach diesem Paragrafen nach wie vor illegal. Dies führt zu einer weiteren Stigmatisierung und einem enormen Druck auf (ungewollt) Schwangere, die sich für einen Abbruch entscheiden. Hinzu kommt, dass laut Statistischem Bundesamt die Zahl der medizinischen Einrichtungen, die Abbrüche durchführen, bundesweit von 2.030 (2003) auf 1.100 (2021) zurückgegangen ist. Auch werden die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs nur in bestimmten Fällen von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen (z.B. bei "sozialer Bedürftigkeit" oder wenn der Abbruch aus medizinischer oder kriminologischer Sicht notwendig ist).

5. Rassistisch motivierte Gewalt nimmt zu

Rassismus und Sexismus wirken nicht selten zusammen.

Die "doppelte Form der Diskriminierung" aufgrund von z. B. Geschlecht und Hautfarbe bzw. zugeschriebener Zugehörigkeit wird im theoretischen Konzept der Intersektionalität zusammengefasst.

Von der Schule, in der nicht-weiße Kinder seltener eine Gymnasialempfehlung erhalten, über das Gesundheits- und Einwanderungssystem, das migrantisierte Personen unnötige bürokratische Hürden in den Weg stellt, bis hin zu rassistischen Strukturen bei der Polizei: Am Weltfrauentag sollten wir uns diese ineinandergreifenden Mechanismen vor Augen rufen.

Den Weltfrauentag intersektional zu gestalten ist enorm wichtig, um das ganze Ausmaß und die individuellen Erfahrungen von Ungleichheit und Repression sichtbar zu machen. Nur wenn wir diskriminierende Strukturen als solche erkennen, können wir auch etwas gegen sie tun.

2023 hat ein Bericht der EU-Agentur für Grundrechte gezeigt, dass Deutschlands Rassismusproblem in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugenommen hat:

-

Von den 13 vertretenen EU-Ländern schnitt Deutschland am schlechtesten ab.

-

76 % der in Deutschland befragten Studienteilnehmer:innen gaben an, innerhalb der vergangenen fünf Jahre explizit wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe Opfer von Rassismus geworden zu sein.

Rassistisch motivierte Gewalt hat im letzten Jahr wieder zugenommen. Nach Angaben des Verbands der Opferberatungsstelle werden täglich mindestens fünf Menschen Opfer rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt.

6. Diskriminierung und Gewalt treffen queere Personen besonders hart

Laut einer Studie aus dem Jahr 2019 sind queere Menschen 3x häufiger von Depressionen betroffen als nicht queere Personen. Die Ursachen dafür sind vielfältig. Diskriminierung oder Belästigung, Ausgrenzung am Arbeitsplatz, Hass in den sozialen Medien und Gewalt erleben queere Personen statistisch gesehen häufiger als nicht queere Personen. Auch die Ergebnisse des zweiten großen LGBTI-Survey zeigen, dass queere Menschen weltweit noch massiv unter Diskriminierung und Gewalt leiden müssen:

-

45% der befragten Lesben und 43% der befragten bisexuellen Frauen wurden aufgrund ihres Lesbisch- bzw. Bisexuell-Seins diskriminiert.

-

66% der trans* Befragten gaben an, in den letzten 12 Monaten aufgrund ihres Trans*-Seins diskriminiert worden zu sein.

-

10% der trans* Befragten an, in den letzten 12 Monaten Belästigungen und Gewalt erfahren zu haben.

Besonders schockierend: Die Mehrheit dieser Übergriffe fand nach Angaben der Befragten auf offener Straße statt. Die Folgen solcher Übergriffe sind anschließende psychische Probleme wie Depressionen und Angstzustände.

Zahlen zu Gewalt an Frauen in Deutschland

Spätestens jetzt sollte klar sein: Von Gleichberechtigung sind wir in Deutschland noch meilenweit entfernt. Auch nach neuesten Zahlen wird jede dritte Frau in Deutschland einmal in ihrem Leben Opfer von körperlicher und/oder sexualisierter Gewalt. Laut Statistischem Bundesamt wird täglich in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet. Diese Femizide, also die Ermordung von Frauen durch Männer aufgrund ihres Geschlechtes, sind nur die Spitze des Eisbergs. Sie stellen eine Eskalation dessen dar, was jeden Tag im Kleinen geschieht. Besonders häufig werden Partner oder Ex-Partner zu Tätern, was einmal mehr zeigt, dass Gewalt an Frauen unbedingt auch im Kontext geschlechtsspezifischer Macht- und Hierarchieverhältnisse in Partnerschaften gesehen werden muss. Das zeigen auch die Zahlen der kriminalistischen Auswertung des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2021:

-

Jede Stunde erleben mehr als 14 Frauen in Deutschland Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner.

-

Beinahe jeden Tag versucht ein Partner oder Ex-Partner eine Frau zu töten.

-

Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet.

-

Ca. 50 Prozent aller trans*Frauen haben im öffentlichen Raum sexualisierte Gewalt erlebt.

-

Mädchen und Frauen mit Behinderung erleben je nach Gewaltform zwei bis dreimal häufiger Gewalt als der Bevölkerungsdurchschnitt.

-

Von 100 Frauen, die vergewaltigt werden, erlebt nur etwa eine einzige eine Verurteilung des Täters.

-

Der Anteil der Frauen, die eine erlebte Vergewaltigung nicht anzeigen bewegt sich zwischen 95% und 84,5%.

Warum Betroffene keine Anzeige erstatten hat verschiedene Gründe. Stigma, Retraumatisierung in Gerichtsverfahren und vor allem auch die Nähe zu Tätern, die oft aus dem selben sozialen Umfeld kommen machen es vielen Betroffenen schwer.

Wichtig ist: Hinsehen statt weggehen. Wenn du selbst von (sexualisierter) Gewalt betroffen bist oder Zeug*in wirst, kannst du hier Hilfe finden:

>> Zum Hilfe-Telefon sexueller Missbrauch

oder unter 0800 22 55 530